PLCの耐用年数は、10年を目安とされています。実際にはもっと長く使われるケース、既に更新・リプレースをするのに適切な時期になっていても対処されていないケースも見られます。また、有寿命部品(アルミ電解コンデンサ、リレー、電池、光通信素 子など)を使用しているモジュールは、これら部品の寿命がPLCの寿命となるため、10年に満たなくとも交換が必要となる場合があります。(特に、アルミ電解コンデンサの寿命を基に寿命とみる場合が多く、その部品は熱・温度による劣化を大きく受ける部品なので、設置状況が非常に重要となります。)

PLCは機械稼働の司令塔ともいえる存在、まだまだ使えるから大丈夫だろうと思って使っていても、故障した時に大きなトラブルに直結するものです。適切なタイミングで適切な更新・リプレース作業を行う事をお勧めいたします。

更新・リプレースを検討すべきポイント

以下のような事象に合致している事業所様はPLCの更新・リプレースを検討されることをお勧めします。長年、事業所運営をしていく中で情報整理ができていないことも、運営上のリスク要因となります。

継続運用上におけるリスク

□すでに廃盤になっており、故障したとき、代替品が入手できない

□設定方式が現行品と異なり運転パラメーターの変更ができない

□設備改造したいが、ソフト変更できない

□通信が含まれたシステムで更新可能か不明

□海外製のPLCで、改造ができない

情報整理における課題点

□納入時の資料・ハード図面が無い

□改造履歴・コメントデータの資料が無い

□既設PLCのローダーが無い

□各種資料の保管担当が曖昧

廃盤品は7年が目安

上記に合致するPLCについては、トラブルが起きた際、復旧に時間を要するリスクがあります。また、旧製品の場合、通常生産終了から7年間は修理可能と言われていますが、それ以降は修理対応も難しくなり、一層復旧に関するハードルが上がります

更新・リプレースによって得られるメリット

更新・リプレースするという事によって、トラブルを未然に防げるようになることは勿論のこと、以下のようなメリットがあります。

□製品の小型化により、設置面積・体積が小さくなる

□新しい機能が付加されることで、機能の拡張性が上がる

□プログラミング自体も簡単になる

□汎用パソコンでのプログラミングが可能となり、専用ツールが不要となる

□支援ツールがあるものについては、汎用的なプログラムの活用ができ工期短縮

サイテックのPLC更新・リプレースの手順

サイテックでは、以下の手順をもってPLCの更新・リプレースを行っています。

事前現地調査

先ずは、現状を把握しなければなりません。また、現状の図面と稼働状況が合致しているかが重要で、齟齬がある場合一つ一つの挙動について確認をしていく必要があります。

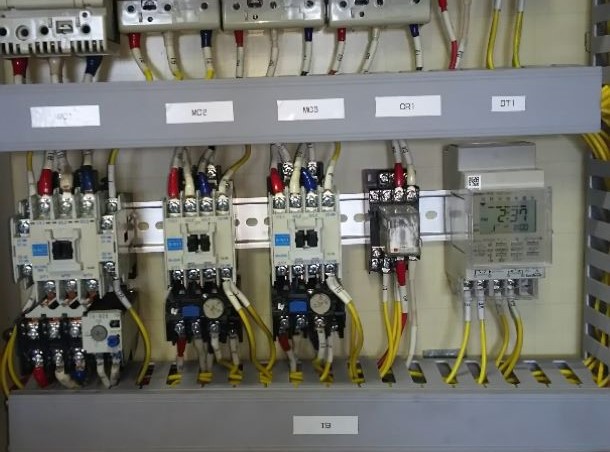

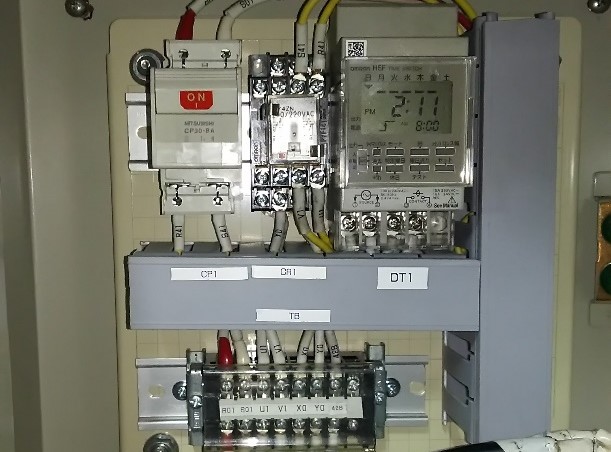

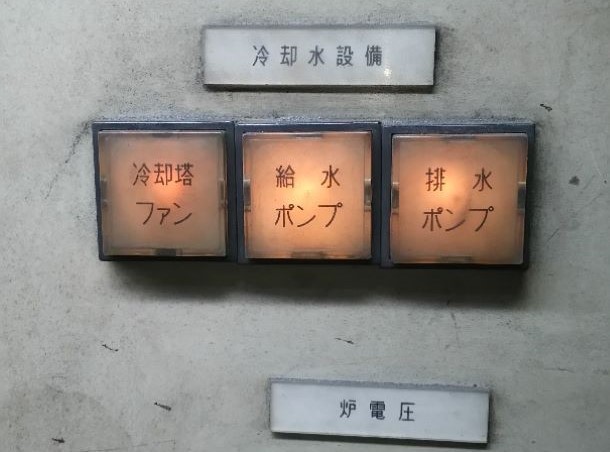

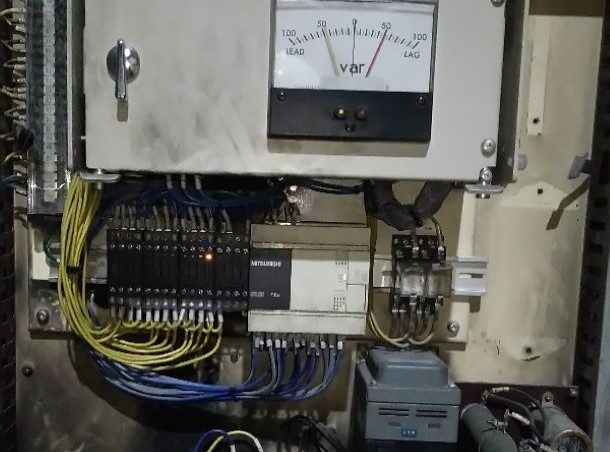

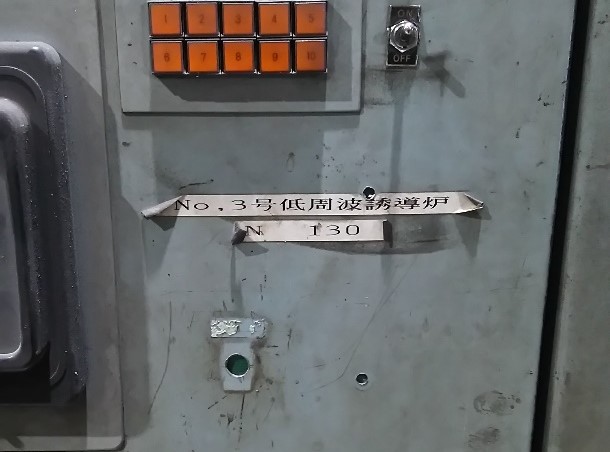

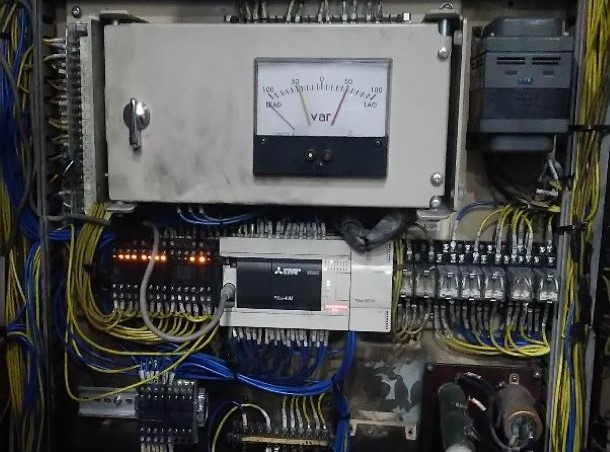

□設備・稼働状況確認

□現状図面との読み合わせ、照合

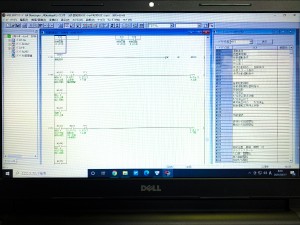

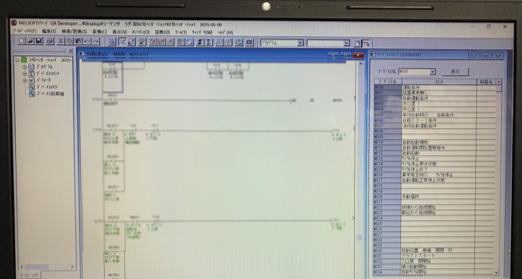

□既存のプログラムの読み込み、内容の確認

施工準備

事前調査事項を踏まえて、更新・リプレース対象PLCの選定を行います。また、新たなPLCに合わせた電気回路図を書き、プログラムへと書き上げていきます。

□更新機器選定

□I/O置き換え表作成

□ハード・PLCの図面作成

□ソフトの変換の段取り・実施

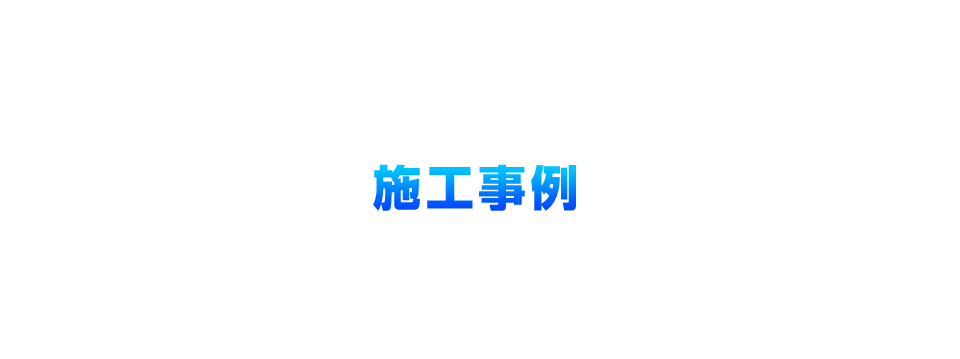

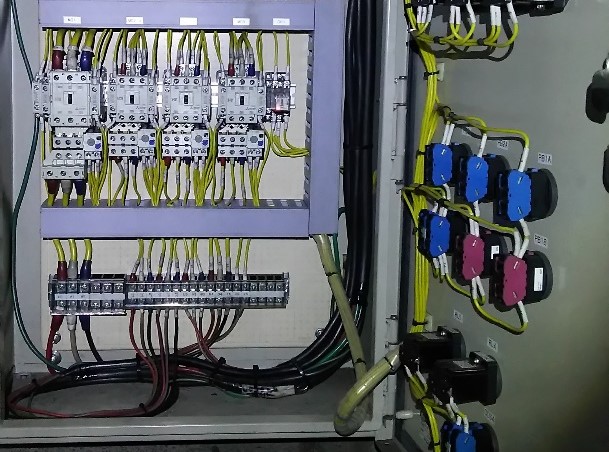

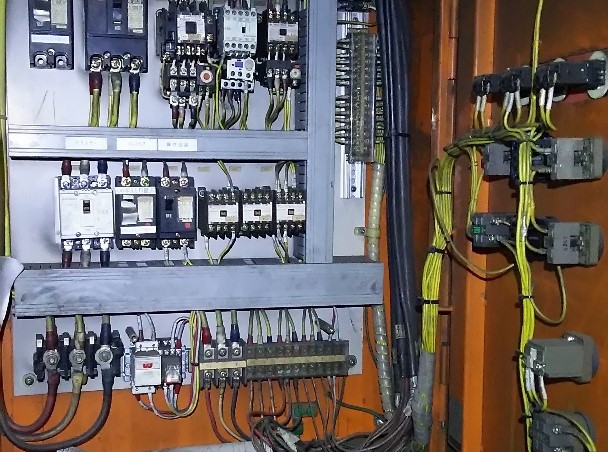

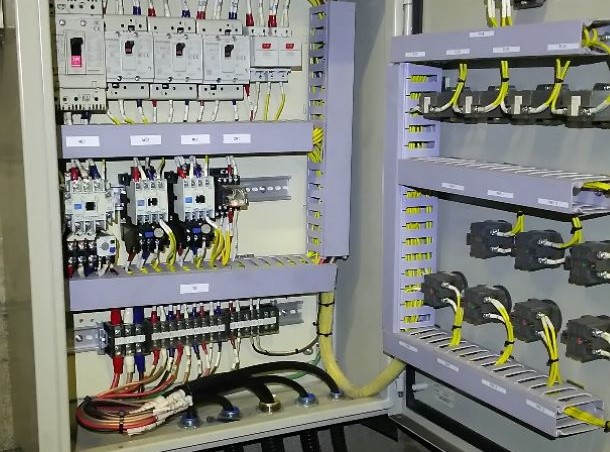

当日施工

準備をした内容をベースに施工を進めてまいります。できる限りコストを抑えられるよう、既設配線の活用を最優先にしてまいります。また、最後に通電テスト、試運転までを行い、無事に稼働するかを確認していきます。

□既存PLCの設備からの切り離し(配線外し)

□更新機器の取り付け・配線組み

□各種通電確認、必要な絶縁測定

□試運転の実施、トラブルの有無の確認

※トラブル発生時はその場で対策を検討し、改善します。

完了後

最後に完成図面をお渡しします。この図面は、今後のメンテナンス時に必要となりますので、しっかりと保管を頂きますようお願いします。

PLCを安心して使っていただくために

PLCには目安の寿命がありますが、その通りに故障することは決して多くないですし、また、予想よりも早い時期にトラブルを起こすこともあります。そのような事象をできるだけ起こさないように、また、起きてしまってもすぐに復旧ができるように、以下の点について日頃から気を付けましょう。

□定期的なバッテリーの交換

バッテリータイプのPLCの場合、40℃以下で稼働している場合、2~3年に1回が目安です。月に1回等、定期的にバッテリー交換ランプが点灯していないか、確認することが大切です。

□パラメーターのバックアップ

仮にトラブルが起きて、PLC内のプログラムが消えてしまった場合、復旧に大変なコストと手間が掛かります。上記のバッテリー交換タイミングと合わせてバックアップは取っておきましょう。

□制御盤の熱対策

制御盤は熱・気温によって寿命が短くなるものです。特に熱源設備の近くに置いていある制御盤については、移設が望ましいですが最低限定期的な点検・診断・対策が必要です。先ずはの対策として熱対策も有効です。

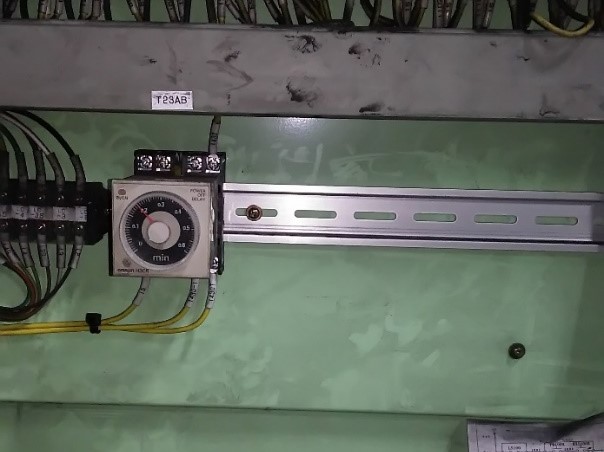

□接点寿命がある部品の定期交換とトランジスタ出力化

PLCのリレー出力ユニットや電磁開閉器、電磁接触器などには寿命がありますので、各備品の寿命を踏まえたメンテナンスを行いましょう。

□図面とソフトウェアの保管

更新やメンテナンスを行っていく中で図面が最新版になっていないという場面によく出会います。工事をするにあたって、一手間必要となる為、大切に保管するようにしましょう。

製造停止のPLC一覧

以下に製造停止が発表されているPLCを列記します。該当のPLCを使用している場合は、交換部品の市場流通が減っていく傾向、或いは、すでに流通していない場合もありますので、更新・リプレースを検討されることをおすすめします。

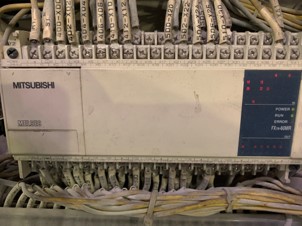

三菱:Aシリーズ(大型)、A0J2シリーズ、A1Sシリーズ、FX2シリーズ、Lシリーズ

オムロン:C200Hシリーズ、C500シリーズ、C1000Hシリーズ、CV/CVM1シリーズ

岡山県倉敷市の電気工事会社

サイテックは、岡山県倉敷市の電気工事会社です。

倉敷市内や岡山県内の事業者様を中心に、これまで多くの工場の電気設備の工事を行ってきました。

PLCの更新・リプレース工事もこれまで数多く行ってきました。

岡山県内でPLCの更新を検討している方がいらっしゃいましたら、お気軽に私たちにお問い合わせください。

お問い合わせはこちらから